| Die erste Lochmaschine hat ein Bäuerlein

aus Garbeck erfunden, wo, wie wir wissen, besonders das Kopfschleifen als

Hausgewerbe betrieben wurde. Die Maschine, die der Iserlohner Mechaniker

Berner ausführte, zeitigte jedoch keine günstigen Ergebnisse.

Wieder trat Kaiser auf den Plan, wieder gab es mühevolle Jahre der

Versuche und Verbesserungen, bis ihm 1877 auch dieser Wurf gelang. Einige

Zahlen mögen hier die Bedeutung der Kaiser'schen Erfindungen beleuchten:

Ein geschickter Handstampfer brachte es auf 25.000 Nadeln, heute bedient

ein Arbeiter 4 bis 6 Maschinen mit einer Gesamtleistung von 300.000 Stück.

Ebenso sticht die Lochmaschine täglich 150.000 Öhre, statt etwa

20.000 bei der Handarbeit. Dabei sind die Erzeugnisse gleichmäßiger

und genauer. Es ist leicht zu verstehen, daß während der Laufzeit

der Kaiser'schen Patente alle Nadelfabriken der Welt gezwungen waren, die

Iserlohner Maschinen zu kaufen.

Und wie die Entwicklung nicht stillsteht, so ist es neuerdings den in den Spuren des Begründers weiterarbeitenden Nachfolgern Kaisers, seinem Schwiegersohn Paul Schnadt und besonders dessen Bruder Ing. Robert Schnadt als Konstrukteur gelungen, das Stampfen und Lochen in einer einzigen Maschine zu vereinigen, die die Leistungsfähigkeit von drei Stampf- und einer Lochmaschine besitzt. Da aber ein geschickter Arbeiter drei solche Maschinen bedient, so kann er dank dieser glänzenden Erfindung etwa 50 Heimarbeiter der alten Zeit ersetzen. |

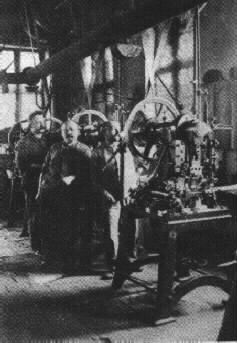

Ing. Robert Schnadt (links) bei der Firma Staedle & Uhl, 1902 |